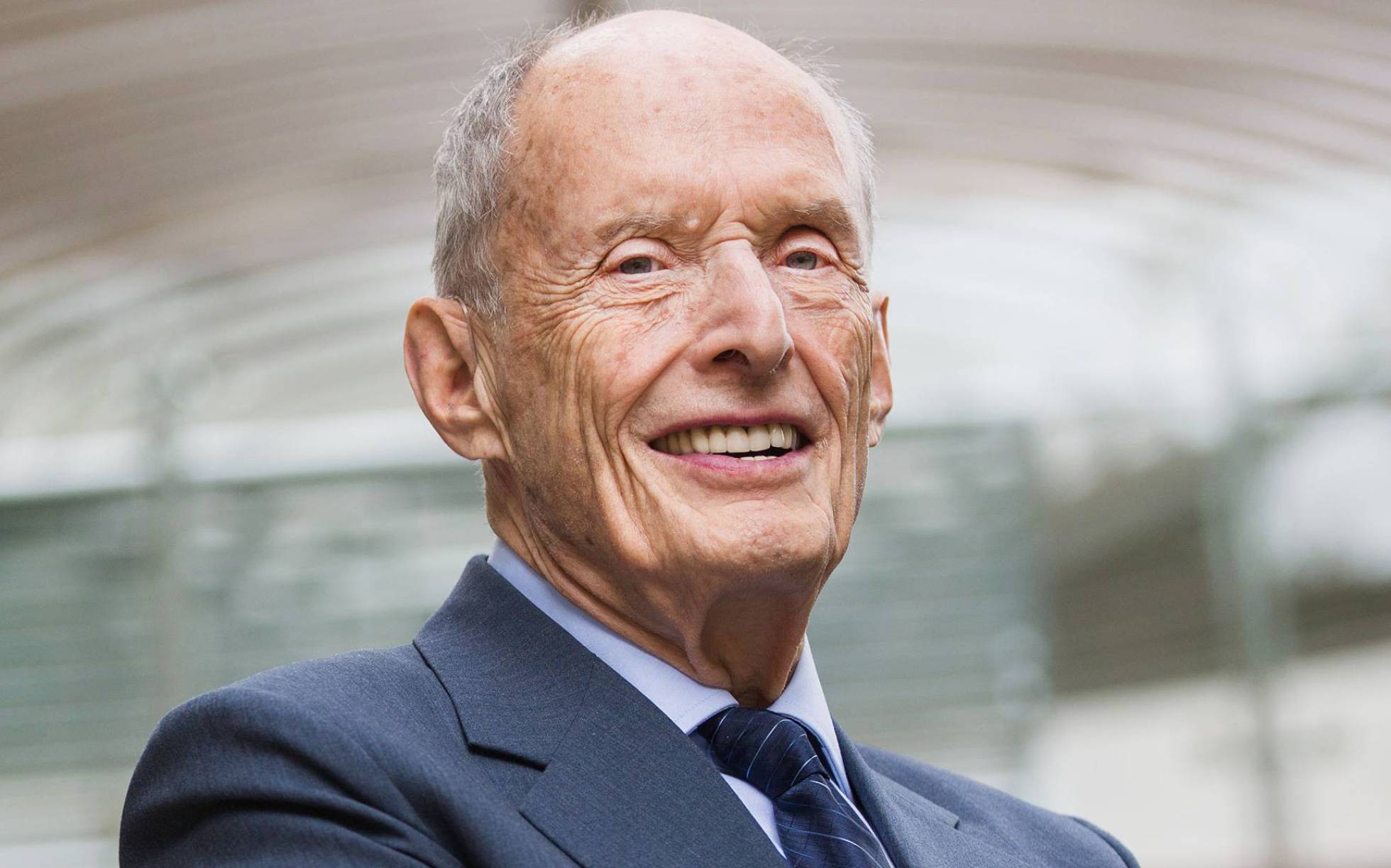

Mientras usted lee esto, en el cerebro de kilo y medio que hay dentro de su cráneo se pone en marcha una complejísima maquinaria formada por 86.000 millones de neuronas, independientes pero comunicadas entre sí gracias a un vaivén de sustancias químicas. El investigador Santiago Ramón y Cajal llamó “besos” a esas conexiones entre neuronas. El pasado sábado, 13 de abril, murió a los 93 años Paul Greengard, el hombre que descubrió el beso de la alegría.

Greengard, nacido el 11 de diciembre de 1925 en Nueva York, fue un joven sobresaliente en física y, en plena Segunda Guerra Mundial, fue enviado, con solo 17 años, al Instituto Tecnológico de Massachusetts para participar en un equipo que intentaba desarrollar un sistema de alerta temprana para interceptar aviones japoneses kamikazes antes de que se lanzaran contra los buques estadounidenses. Acabada la guerra, sus colegas se entregaron al desarrollo de bombas atómicas, pero el joven prefirió seguir otro camino. “Pensé que había mejores maneras de pasar mi vida que intentando destruir la humanidad”, afirmó en 2013 en una entrevista en la revista especializada The Journal of Clinical Investigation.

Arvid Carlsson había observado que una sustancia química, la dopamina, también actuaba como transmisor en el cerebro y estaba relacionada con el control de los movimientos. Greengard, por su parte, descubrió el mecanismo mediante el cual la dopamina y otras moléculas transmitían su mensaje. Ambos compartieron el Premio Nobel de Medicina de 2000 junto al estadounidense Eric Kandel, que relacionó estos procesos con el aprendizaje y la memoria.

Gracias al trabajo de Greengard se esclareció la materia prima del alma humana. El impulso eléctrico viaja por una neurona hasta llegar a su extremo, donde unas vesículas cargadas de dopamina y otros 150 mensajeros químicos vierten su contenido al exterior, al espacio entre célula y célula. Allí, la siguiente neurona capta esas moléculas gracias a receptores localizados en su membrana celular y se desencadena una cadena de reacciones que, a su vez, provocan otra señal eléctrica. Para una persona atea, el alma es esa comunicación electroquímica.

“Paul Greengard fue una persona fantástica”, proclama la neurobióloga Sabine Hilfiker, que trabajó entre 1992 y 2000 en el laboratorio del científico en la Universidad Rockefeller, en Nueva York. “Greengard nos dio una visión del cerebro totalmente distinta a la que existía antes. Gracias a su trabajo supimos que la química estaba en la base de muchos trastornos, como la depresión, la esquizofrenia, el párkinson y el alzhéimer, y abrió el camino para la búsqueda de dianas terapéuticas”, explica Hilfiker, hoy en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC), en Granada.

La dopamina está involucrada en el estado de ánimo. La cocaína, por ejemplo, hace que el cerebro libere esta molécula. “Un subidón de dopamina es una alegría interna”, explica el neurocientífico Alberto Ferrús, del Instituto Cajal, en Madrid. Pero, además, este mensajero químico desempeña otras funciones, como la transmisión de señales entre dos áreas del cerebro, la sustancia negra y el cuerpo estriado, para producir movimientos del cuerpo voluntarios y uniformes. Las personas con párkinson carecen de aproximadamente el 70% de las células productoras de dopamina en la sustancia negra. Tras su descubrimiento, Arvid Carlsson sugirió que se utilizara levodopa, un precursor de la dopamina, como medicamento contra los síntomas de la enfermedad. Todavía hoy es uno de los tratamientos más eficaces contra el párkinson.

“Greengard fue uno de los grandes bioquímicos de la sinapsis”, afirma Ferrús, que también se dedica al estudio de las comunicaciones entre neuronas. Pero, según destaca el investigador español, Greengard fue mucho más que eso. El científico estadounidense era hijo de un exitoso cantante de vodevil reconvertido a empresario de cosméticos. Su madre, Pearl Meister, murió en el parto, pero el niño se crió pensando que era hijo biológico de la nueva esposa de su padre. Averiguó la verdad ya septuagenario, poco antes de ganar el Nobel en el año 2000.

“En mi casa había una atmósfera muy antiintelectual y, en cierta medida, quizá fue mi rebelión contra eso lo que me hizo estar muy comprometido con la ciencia. Mis padres no querían que fuera a la universidad pero, afortunadamente, había servido en la Segunda Guerra Mundial y pude terminar la carrera gracias a la G.I. Bill [una ley aprobada en 1944 en Estados Unidos para financiar los estudios a los soldados desmovilizados]”, recordó en la entrevista de hace seis años.

Junto a su pareja, la escultora Ursula von Rydingsvard, Greengard utilizó todo el dinero del Nobel (unos 300.000 dólares) para crear un premio para mujeres científicas excelentes en el campo de la investigación biomédica. “Tenía un afán especial en promover la carrera de las mujeres en la ciencia, porque conocía nuestra dificultad añadida”, señala su discípula Sabine Hilfiker. El premio, que entrega anualmente la Universidad Rockefeller, lleva el nombre de la mujer que murió dando vida a un futuro Premio Nobel: Pearl Meister Greengard.

El País