LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO PUEDE COMPLICAR LAS MATEMÁTICAS FAMILIARES.

Por Laura Zigman

Cuando mi hijo estaba en tercer grado, fui a su escuela para presenciar un concierto antes del Día de Acción de Gracias. Encontré una silla plegable al lado de otro de los padres, un hombre que reía a la menor provocación. Hablamos de cosas sin importancia y buscamos con la mirada entre las cabezas frente a nosotros para encontrar a nuestros hijos, tímidos e incómodos, sobre el escenario. En determinado momento le pregunté: “¿Tienes más o es tu único hijo?”.

Una pregunta sencilla.

Hizo una pausa. Hubo un silencio incómodo que la mayoría de la gente no habría notado. Sin embargo, crecí en una familia que sufrió pérdidas y sabía lo que me contaría a continuación: una historia triste, una tragedia. La de su familia era esta: había otro hijo, un bebé, que había muerto años antes, tan solo días después de nacer.

“Nunca sé cómo responder esa pregunta”, dijo. “¿Digo sí o no? ¿Digo que tengo un hijo o que alguna vez tuve dos?”.

Mi padre solía tener el mismo problema con ese tipo de conteos. Recuerdo la última vez que lidió con eso cuando, casi a sus 85 años, con tan solo seis meses para vivir, una enfermera nueva le preguntó cuántos hijos tenía.

Sheryl, mi hermana, había muerto hacía casi 50 años, a los 7, cuando yo tenía 3. Pero mi padre aún se sentía conflictuado, haciendo cálculos, tratando de darles sentido a los números.

“¿Digo que tengo dos hijas o que tuve tres?”, me preguntó una vez. “Están tú y Linda. Pero también estaba Sheryl. Aunque ya no esté con nosotros, existió. Debo contarla, ¿no?”.

Mi padre no solo la contaba, sino que siguió obsesionado con su recuerdo toda la vida. La narrativa que compartía casi compulsivamente —en las bodas, en los aviones y en eventos sociales, con casi cualquiera que lo escuchara— era cómo su primera hija había muerto a los 7 años debido a la osteopetrosis, una enfermedad genética ósea poco común por la que los huesos generalmente se vuelven densos y pueden fracturarse fácilmente. En casos severos como el de Sheryl, puede ser mortal.

Cuando mi padre pensaba en nuestra familia, siempre veía a tres hijas. Quería que todos se imaginaran a las tres. Pero como alguien demasiado joven para recordar más que las películas caseras de un viaje al centro donde vivía nuestra hermana, yo tenía una versión ligeramente distinta. Cuando me preguntaban cuántos hermanos tenía, siempre respondía: “Tengo una hermana, y también tuve otra hermana que murió”.

Es una explicación imperfecta, una que provoca lo que parece compasión inmerecida, lo cual me incomoda, como si tratara de tener crédito por algo que no hice. Para aclarar su confusión y la mía, agrego: “Pero murió cuando tenía 3, así que en realidad no la conocí”.

Me parecía que había sido una pérdida de mis padres, no mía. Por eso no contaba a Sheryl: jamás me sentí con derecho a contarla.

Yo tenía mi propia manera de practicar las matemáticas de la familia. Había tres retratos de bebés en blanco y negro en el muro de las escaleras para subir a las habitaciones donde solo dos niñas dormían. En el comedor, a la hora de la cena, solo éramos cuatro, no cinco. A diferencia de mi padre, cuando pensaba en nuestra familia, veía dos hermanas que estaban bajo la sombra de la tercera: la estatua de mármol de una niña perpetua, un recuerdo fosilizado.

No contar a Sheryl implicaba que no debía enfrentar la resta que habría sido necesaria, nuestro tres menos uno: que Linda en realidad era la hija de en medio, no la mayor; que si Sheryl hubiera nacido sana y siguiera con vida, mi hijo habría tenido dos tías. Esto era extraño, porque normalmente soy una persona muy curiosa, pero con Sheryl jamás me pregunté a qué universidad habría ido, qué tipo de trabajo habría elegido, si se habría casado y tenido hijos. Ni una sola vez me he imaginado el sonido de su voz, cómo sería físicamente ahora o cómo habría sido mi familia —sobre todo mis padres, siempre de luto— si hubiéramos sido cinco y no cuatro.

Pensé que ya no tendría que pensar en el asunto de contar cuando comencé mi propia familia, pero la historia a veces se repite. La prueba: mi esposo tiene una hija de su primer matrimonio, a la cual tuvo que dejar atrás en otra ciudad tras su divorcio. Cuando nos conocimos, su hija tenía 7, la edad de Sheryl cuando murió. No pasé por alto la ironía de conocer a un hombre que extrañaba a su hija pequeña; sabía cómo era el luto a largo plazo.

En esos primeros días, y en los años después del nacimiento de Ben, nuestro hijo, volábamos al otro lado del país para verla. A veces ella venía para celebrar el Día de Acción de Gracias o la Pascua; en varias ocasiones la vimos en Nueva York antes de que se fuera a otro lado. Unas cuantas visitas —algunas festividades, fines de semana, comidas, horas que contar, si hubiera sabido hacerlo— eran las cifras de nuestra relación a larga distancia.

La ausencia puede ser una presencia constante, y poco después Ben también se obsesionó con las matemáticas familiares. Veía las fotos que le había tomado a su media hermana cargándolo cuando era recién nacido: él con un mameluco con teñido psicodélico y ella con una camiseta a juego. Observaba las fotografías que les habíamos tomado a ambos en la casa de campo de sus primos unos cuantos veranos después.

No quería ser hijo único. Quería tener una hermana y ser un hermano. Quería ser parte de una gran familia. También estaba confundido: en la escuela cuando hacían árboles genealógicos, jamás sabía qué hacer ni cuántas hojas dibujaría o recortaría y colgaría en las ramas. Más de una vez a lo largo de los años ha dicho: “Cuando alguien me pregunta si tengo hermanos, ¿estoy mintiendo si digo que tengo una hermana?”.

“Claro que tienes una hermana”, le decía yo. “Aunque rara vez la veas y a veces sientas que no existe”.

Yo le decía que la contara, y a la vez me lo decía a mí misma.

Para cuando tenía 8 años, el vacío de la ausencia de ella lo definió, pues casi todos sus amigos que habían sido hijos únicos ahora eran hermanos mayores de niños pequeños y él estaba desesperadamente solo. Tener otro bebé era una imposibilidad biológica para mí, así que escuchamos el consejo de nuestros amigos y el terapeuta y le compramos una perrita.

Lady, una sheltie muy humana, cambió nuestra ecuación familiar de tres a cuatro. Como nuestra nueva compañera, se sentaba en el asiento trasero con Ben, pedía desayunar y cenar y, de cachorra, a veces necesitaba que la recogiéramos de la guardería. Cuando se enfermaron primero mi madre y luego mi padre, ambos de cánceres fulminantes y letales, me acompañó durante mis días más oscuros. Ahora, más de diez años después de que llegó a nuestras vidas, cuando me preguntan cuántos somos en nuestra familia, respondo que mi esposo y yo tenemos un hijo y una sheltie.

Supongo que eso significa que hay tres y somos cinco, aunque una sea alguien a quien rara vez vemos y la otra sea una perra, pero ya no pienso en números. Me cansé de contar, de tratar de hacer los cálculos cuando se trata de ecuaciones complejas de muerte y distanciamiento, ya sea que dejes de contar a alguien cuando muere o sigas contándolo para siempre.

Después de todos estos años, he llegado a entender que los detalles de los números y las sumas no tienen sentido. No se trata de si somos cuatro o cinco, si contamos a Sheryl o no. Y no se trata de si somos tres, cuatro o cinco, dependiendo de si contamos a nuestra hermana/hija perdida y al perro.

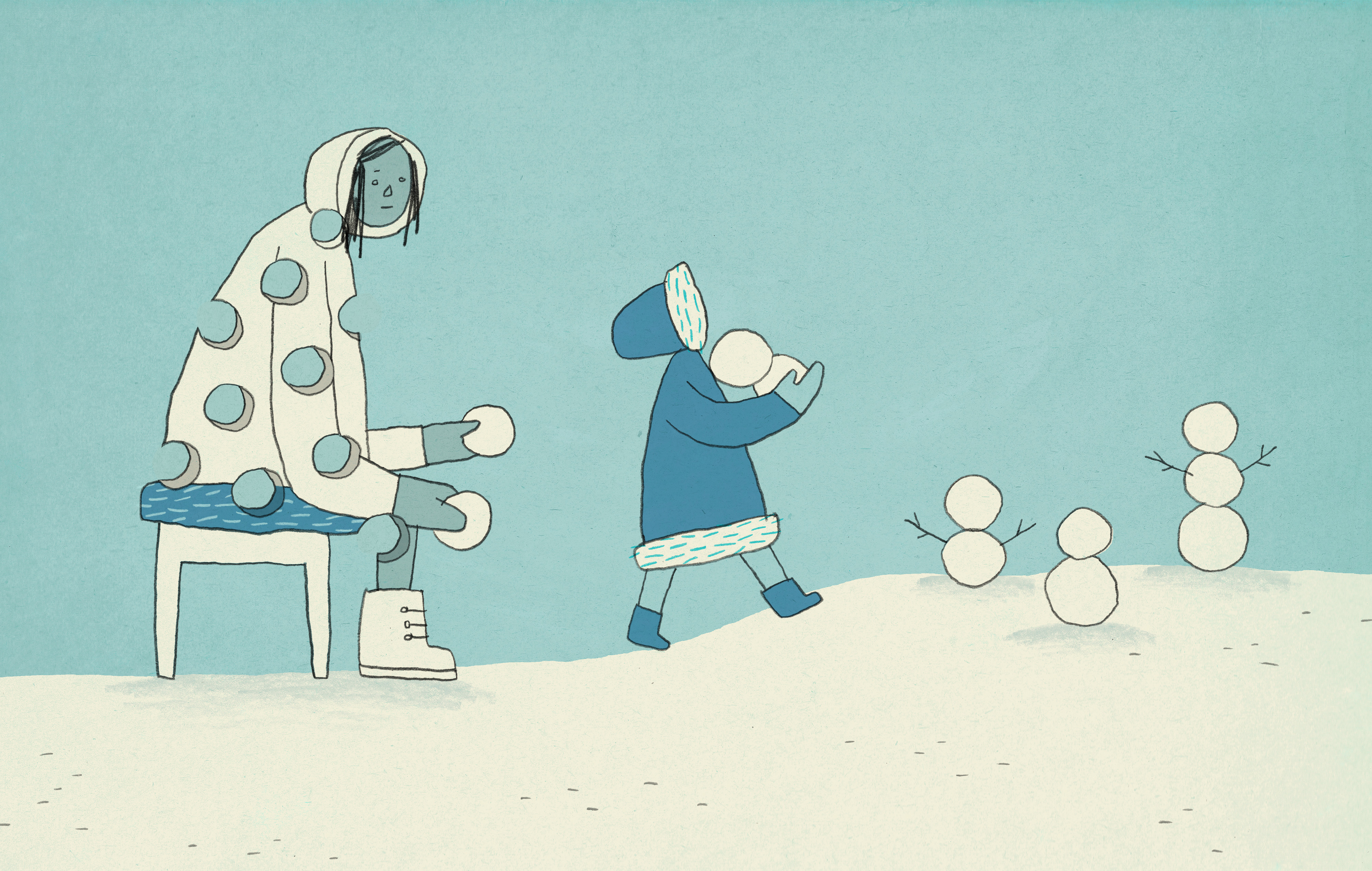

Todos cuentan, sin importar cuánto tiempo estuvieron aquí o qué tan bien los conocimos antes de que se fueran o cómo y por qué se fueron. Las sombras que dejan, los vacíos que sentimos, todo cuenta. Son tan importantes como los que se quedan, como nuestros dos niños pequeños aquel Día de Acción de Gracias hace más de una década, que estuvieron ahí frente a nosotros.

Este año, mientras escribo esto, me preparo para celebrar mi primer Día de Acción de Gracias sin Ben, que visitará a su novia en Chicago.

Nuestra reservación para la cena, en el restaurante de un hotel cercano, donde celebramos por última vez con mi papá, será para tres —mi esposo, yo y un amigo cercano—, pero sentiré que somos cuatro cuando, entre platos, le envíe un mensaje de texto a Ben diciéndole que lo amo y que agradezco este día, esta familia y esta vida sin números.

c.2019 The New York Times Company